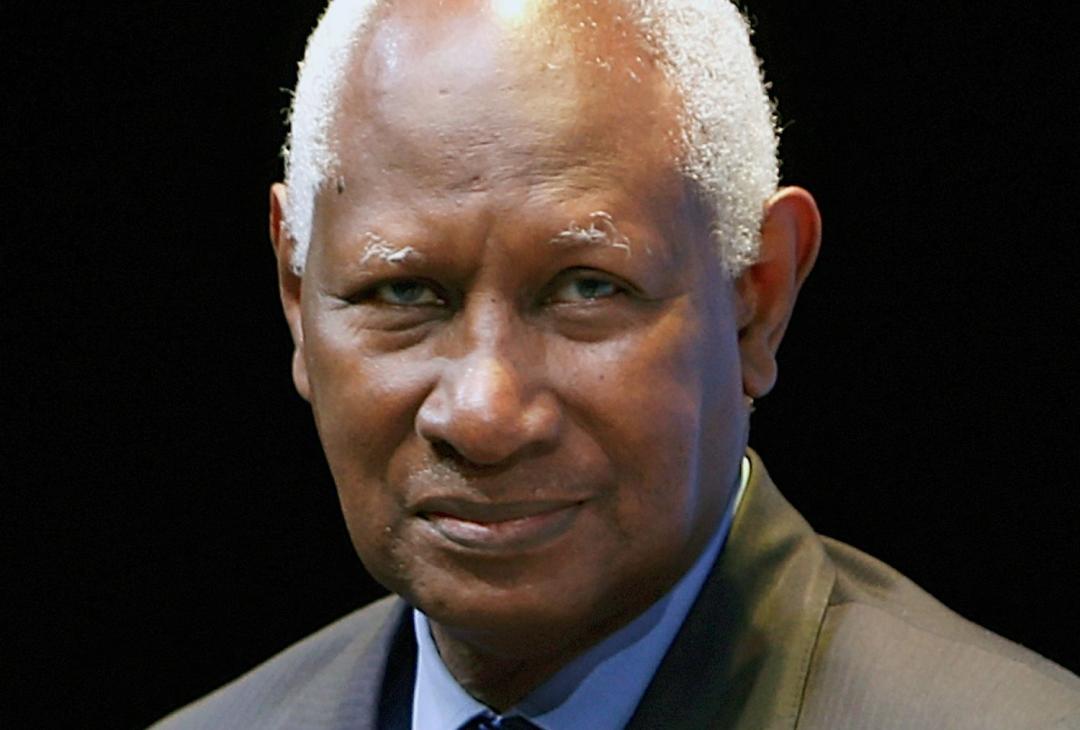

Abdou Diouf

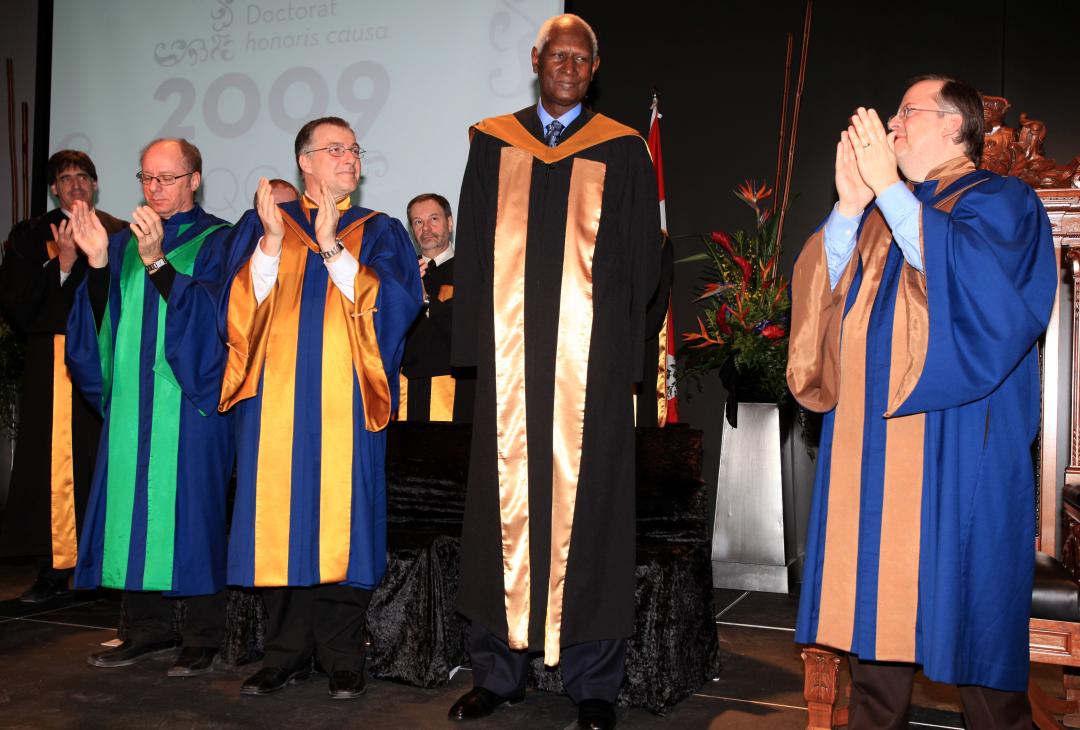

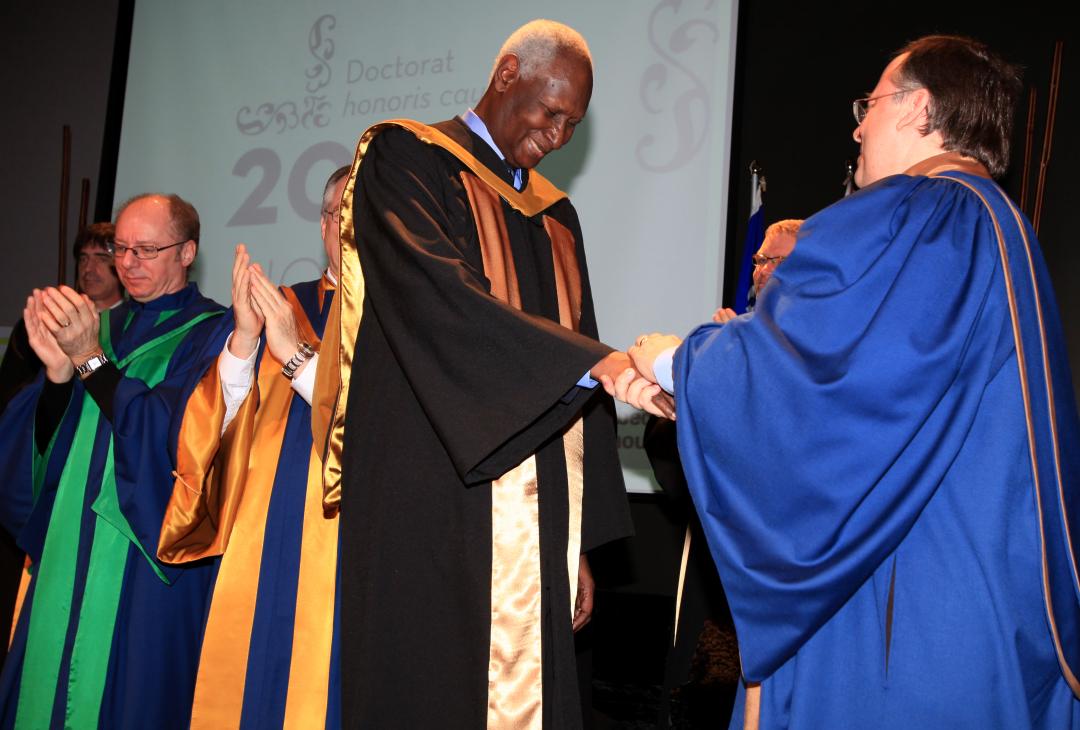

Doctorat honoris causa

Dans la foulée du XIIe Sommet de la Francophonie et des célébrations du 400e anniversaire de la présence francophone à Québec, il était tout à fait opportun pour l’Université du Québec en Outaouais de vouloir rendre hommage à Abdou Diouf, ce grand promoteur du français, défen-seur des droits humains et artisan du dialogue culturel qui, depuis plus de six ans, occupe le siège de Secrétaire général de la Francophonie.

De la Francophonie, vous avez dit : « Un poète en avait rêvé, des hommes l’ont voulu et l’ont réalisée. » Ce poète, tous l’auront deviné, c’était celui que l’on considère comme le père de la Francophonie, Léopold Sédar Senghor. Grammairien, académicien et homme d’État de renom, il avait une vision philosophique de la Francophonie et de la langue française : « La Francophonie, c’est cet Humanisme intégral qui se tisse autour de la terre : cette symbiose des énergies dorman¬tes de tous les continents, de toutes les races, qui se réveillent à leur chaleur complémentaire… Le français, Soleil qui brille hors de l’Hexagone. »

Cet humanisme dont parlait Senghor, on le retrouve aujourd’hui en la personne de Son Excel-lence Abdou Diouf, un homme de conviction, d’intégrité, de justice et de compassion. Il était donc tout à fait naturel que ce soit lui, en 2002, qui succède à Boutros Boutros-Ghali à la tête de l’Organisation internationale de la Francophonie pour défendre le rêve de son ami et père spirituel, Léopold Sédar Senghor.

Abdou Diouf est né à Louga, au Sénégal, en 1935. Il a fait des études de droit à la Faculté de Dakar, puis à Paris où il devint breveté de l’École Nationale de la France d’Outre-Mer en 1960.

Il n’avait que 25 ans lorsqu’il a commencé une carrière de haut fonctionnaire en assumant successivement les postes de Directeur de la Coopération technique internationale, de Secrétaire général du ministère de la Défense et de Gouverneur de la région du Sine-Saloum.

Directeur de Cabinet du Président Léopold Sédar Senghor en 1963, il fut nommé Secrétaire général de la Présidence de la République du Sénégal en 1964. Il devint ensuite Ministre du Plan et de l’Industrie de 1968 à 1970. En 1970, le président Senghor le nomma Premier ministre.

C’est en janvier 1981, à la suite de la démission du Président Senghor, qu’il devint Président de la République du Sénégal. Il fut par la suite reconduit dans ses fonctions pour trois autres mandats consécutifs. Il céda sa place à Abdoulaye Wade à la tête de l’État sénégalais lors des élections présidentielles de mars 2000.

Ses différents mandats à titre de Président de la République du Sénégal furent placés sous le signe de la politique d’ouverture au multipartisme, sur la libéralisation progressive de l’économie et sur la décentralisation. Abdou Diouf a contribué à faire entendre la voix du Sénégal dans le monde et a lutté pour une plus grande unité africaine, notamment en assumant les fonctions de Président en exercice de l’Organisation de l’unité africaine et de Président en exercice de la Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest.

Le 20 octobre 2002, Abdou Diouf a été élu Secrétaire général de la Francophonie à l’occasion du IXe Sommet de la Francophonie, à Beyrouth, au Liban, en succession de Boutros Boutros-Ghali qui s’était démarqué par son combat pour la démocratie, les droits de l’Homme et la paix. Le 29 septembre 2006, il était reconduit à l’unanimité pour un second mandat dans le cadre du XIe Sommet de la Francophonie à Bucarest, en Roumanie.

À cette occasion, le Président français, Jacques Chirac, avait salué la qualité d’homme d’État et de grand dirigeant du Secrétaire général de la Francophonie. Selon lui, Abdou Diouf avait réussi, durant son premier mandat, à doter la Francophonie des moyens de fonctionnement nécessaires et à lui donner « une superbe image » dans le monde en jouant un rôle très important dans le domaine de la paix, de la solidarité et dans la résolution des différents conflits qui existent dans le monde d’aujourd’hui.

Monsieur Diouf, après plus de six ans à exercer les responsabilités de Secrétaire général de la Francophonie, vous pouvez être fier de vos réalisations qui rejaillissent sur quelque 200 millions de francophones.

La Francophonie compte aujourd’hui 56 États membres répartis sur cinq continents. Des mil-liers de réseaux internationaux ont vu le jour et des centaines de programmes ont été mis sur pied pour mieux servir et promouvoir la langue française, la diversité linguistique et culturelle, la démocratie, les droits de l’Homme, la paix, l’éducation, l’enseignement supérieur, la recherche, la solidarité et le développement durable.

Parmi les grandes réussites de l’OIF, il y a le réseau de télévision TV5, l’Agence universitaire de la Francophonie, qui regroupe plus de 690 universités, et les Jeux de la Francophonie. Votre organisation a aussi joué un rôle majeur dans l’adoption par l’UNESCO, en octobre 2005, à une très large majorité de la communauté internationale, de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité culturelle.

Sous votre administration, la Francophonie vit une véritable ère de changement. On a pu le constater au XIIe Sommet de la Francophonie à Québec, en octobre dernier, alors que vous présentiez au monde une Francophonie modernisée, plus efficace, mais aussi plus militante, capable d’attiser la volonté des acteurs et en mesure d’agir politiquement. Une Francophonie plus audacieuse, consciente que les défis sont plus que jamais présents et nombreux, mais tou-jours soucieuse d’agir dans le respect de la diversité culturelle et linguistique. Une Francophonie basée sur une conception plus humaine de la mondialisation et sur des relations internationales plus équitables.

Profondément inquiet de l’évolution de la situation internationale et de l’importance des dépenses militaires au détriment des besoins humains, Paul Gérin-Lajoie, premier titulaire du ministère de l’Éducation du Québec, président fondateur d’un organisme voué à l’éducation de base dans les pays en développement et docteur honoris causa de l’UQO en 2001, a récemment déclaré qu’il était confiant que l’OIF pouvait faire une différence. Selon lui, « La Francophonie peut, par son action et par l’effet d’entraînement de ses initiatives, contribuer à rétablir notre échelle de valeurs entre les instruments de guerre et les instruments de développement ».

Il y a une chose plus forte que toutes les armées du monde, c’est une idée dont le temps est venu, disait Victor Hugo. Monsieur Diouf, en portant haut et fort les valeurs qui vous sont chères et qui définissent la Francophonie du XXIe siècle, vous inspirez les Francophones du monde entier à s’unir et à travailler en harmonie pour l’égalité, la solidarité et la fraternité, contribuant ainsi à faire de ce monde, un monde meilleur. Vous souhaitiez que cette organisation ait une âme. Cette âme, c’est vous.

À peine quelques jours après la célébration de la Journée internationale de la Francophonie qui a eu lieu le 20 mars dernier, c’est un honneur pour l’Université du Québec en Outaouais de vous remettre un doctorat honoris causa pour souligner votre immense contribution à cette belle Francophonie dont nous faisons partie et dont nous partageons les valeurs, dans le respect de nos différences et de notre diversité.

Monsieur Diouf, vous avez dit : « Le français appartient, comme toutes les langues, au trésor linguistique de l’humanité. » Il ne tient qu’à nous tous et toutes, sous votre gouverne, de protéger ce trésor qui nous unit au sein de la grande famille de la Francophonie.

Jean Vaillancourt

De la Francophonie, vous avez dit : « Un poète en avait rêvé, des hommes l’ont voulu et l’ont réalisée. » Ce poète, tous l’auront deviné, c’était celui que l’on considère comme le père de la Francophonie, Léopold Sédar Senghor. Grammairien, académicien et homme d’État de renom, il avait une vision philosophique de la Francophonie et de la langue française : « La Francophonie, c’est cet Humanisme intégral qui se tisse autour de la terre : cette symbiose des énergies dorman¬tes de tous les continents, de toutes les races, qui se réveillent à leur chaleur complémentaire… Le français, Soleil qui brille hors de l’Hexagone. »

Cet humanisme dont parlait Senghor, on le retrouve aujourd’hui en la personne de Son Excel-lence Abdou Diouf, un homme de conviction, d’intégrité, de justice et de compassion. Il était donc tout à fait naturel que ce soit lui, en 2002, qui succède à Boutros Boutros-Ghali à la tête de l’Organisation internationale de la Francophonie pour défendre le rêve de son ami et père spirituel, Léopold Sédar Senghor.

Abdou Diouf est né à Louga, au Sénégal, en 1935. Il a fait des études de droit à la Faculté de Dakar, puis à Paris où il devint breveté de l’École Nationale de la France d’Outre-Mer en 1960.

Il n’avait que 25 ans lorsqu’il a commencé une carrière de haut fonctionnaire en assumant successivement les postes de Directeur de la Coopération technique internationale, de Secrétaire général du ministère de la Défense et de Gouverneur de la région du Sine-Saloum.

Directeur de Cabinet du Président Léopold Sédar Senghor en 1963, il fut nommé Secrétaire général de la Présidence de la République du Sénégal en 1964. Il devint ensuite Ministre du Plan et de l’Industrie de 1968 à 1970. En 1970, le président Senghor le nomma Premier ministre.

C’est en janvier 1981, à la suite de la démission du Président Senghor, qu’il devint Président de la République du Sénégal. Il fut par la suite reconduit dans ses fonctions pour trois autres mandats consécutifs. Il céda sa place à Abdoulaye Wade à la tête de l’État sénégalais lors des élections présidentielles de mars 2000.

Ses différents mandats à titre de Président de la République du Sénégal furent placés sous le signe de la politique d’ouverture au multipartisme, sur la libéralisation progressive de l’économie et sur la décentralisation. Abdou Diouf a contribué à faire entendre la voix du Sénégal dans le monde et a lutté pour une plus grande unité africaine, notamment en assumant les fonctions de Président en exercice de l’Organisation de l’unité africaine et de Président en exercice de la Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest.

Le 20 octobre 2002, Abdou Diouf a été élu Secrétaire général de la Francophonie à l’occasion du IXe Sommet de la Francophonie, à Beyrouth, au Liban, en succession de Boutros Boutros-Ghali qui s’était démarqué par son combat pour la démocratie, les droits de l’Homme et la paix. Le 29 septembre 2006, il était reconduit à l’unanimité pour un second mandat dans le cadre du XIe Sommet de la Francophonie à Bucarest, en Roumanie.

À cette occasion, le Président français, Jacques Chirac, avait salué la qualité d’homme d’État et de grand dirigeant du Secrétaire général de la Francophonie. Selon lui, Abdou Diouf avait réussi, durant son premier mandat, à doter la Francophonie des moyens de fonctionnement nécessaires et à lui donner « une superbe image » dans le monde en jouant un rôle très important dans le domaine de la paix, de la solidarité et dans la résolution des différents conflits qui existent dans le monde d’aujourd’hui.

Monsieur Diouf, après plus de six ans à exercer les responsabilités de Secrétaire général de la Francophonie, vous pouvez être fier de vos réalisations qui rejaillissent sur quelque 200 millions de francophones.

La Francophonie compte aujourd’hui 56 États membres répartis sur cinq continents. Des mil-liers de réseaux internationaux ont vu le jour et des centaines de programmes ont été mis sur pied pour mieux servir et promouvoir la langue française, la diversité linguistique et culturelle, la démocratie, les droits de l’Homme, la paix, l’éducation, l’enseignement supérieur, la recherche, la solidarité et le développement durable.

Parmi les grandes réussites de l’OIF, il y a le réseau de télévision TV5, l’Agence universitaire de la Francophonie, qui regroupe plus de 690 universités, et les Jeux de la Francophonie. Votre organisation a aussi joué un rôle majeur dans l’adoption par l’UNESCO, en octobre 2005, à une très large majorité de la communauté internationale, de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité culturelle.

Sous votre administration, la Francophonie vit une véritable ère de changement. On a pu le constater au XIIe Sommet de la Francophonie à Québec, en octobre dernier, alors que vous présentiez au monde une Francophonie modernisée, plus efficace, mais aussi plus militante, capable d’attiser la volonté des acteurs et en mesure d’agir politiquement. Une Francophonie plus audacieuse, consciente que les défis sont plus que jamais présents et nombreux, mais tou-jours soucieuse d’agir dans le respect de la diversité culturelle et linguistique. Une Francophonie basée sur une conception plus humaine de la mondialisation et sur des relations internationales plus équitables.

Profondément inquiet de l’évolution de la situation internationale et de l’importance des dépenses militaires au détriment des besoins humains, Paul Gérin-Lajoie, premier titulaire du ministère de l’Éducation du Québec, président fondateur d’un organisme voué à l’éducation de base dans les pays en développement et docteur honoris causa de l’UQO en 2001, a récemment déclaré qu’il était confiant que l’OIF pouvait faire une différence. Selon lui, « La Francophonie peut, par son action et par l’effet d’entraînement de ses initiatives, contribuer à rétablir notre échelle de valeurs entre les instruments de guerre et les instruments de développement ».

Il y a une chose plus forte que toutes les armées du monde, c’est une idée dont le temps est venu, disait Victor Hugo. Monsieur Diouf, en portant haut et fort les valeurs qui vous sont chères et qui définissent la Francophonie du XXIe siècle, vous inspirez les Francophones du monde entier à s’unir et à travailler en harmonie pour l’égalité, la solidarité et la fraternité, contribuant ainsi à faire de ce monde, un monde meilleur. Vous souhaitiez que cette organisation ait une âme. Cette âme, c’est vous.

À peine quelques jours après la célébration de la Journée internationale de la Francophonie qui a eu lieu le 20 mars dernier, c’est un honneur pour l’Université du Québec en Outaouais de vous remettre un doctorat honoris causa pour souligner votre immense contribution à cette belle Francophonie dont nous faisons partie et dont nous partageons les valeurs, dans le respect de nos différences et de notre diversité.

Monsieur Diouf, vous avez dit : « Le français appartient, comme toutes les langues, au trésor linguistique de l’humanité. » Il ne tient qu’à nous tous et toutes, sous votre gouverne, de protéger ce trésor qui nous unit au sein de la grande famille de la Francophonie.

Jean Vaillancourt